Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гением и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось многое – время не щадило человека и его творения, но то, что сохранилось, что дошло до нас, открывает нам неповторимый, дивный лик народа – творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить истинный смысл созданного им.

Русский национальный костюм – своеобразная летопись исторического развития и художественного творчества народа. У русской национальной одежды – многовековая история. Будучи одним из устойчивых элементов материальной культуры, она издавна отражала не только этническую принадлежность и географическую среду: в ней сказывался уровень экономического развития, социальное и имущественное положение, религиозная принадлежность.

На протяжении длительного периода, со времен Древней Руси до начала XVIII века, он не претерпевал резких перемен в своих основных формах, эволюционировал в рамках устойчивых традиций. XVIII век стал поворотной вехой в его развитии. Это время социально-экономических и культурных преобразований в России было ознаменовано законодательной деятельностью Петра I, регламентирующей различные сферы жизни, общества и направленной на коренную ломку привычных устоев. Реформы широко затронули русский быт, в том числе одежду. В 1700 году были изданы указы об обязательном ношении костюма западноевропейского образца. Исключение составляли лишь духовные лица и крестьянство. Европейский костюм становился нормой для русского общества, но эта норма должна была пробивать себе дорогу сквозь вековые традиции.

читать дальше

Таким образом, костюм в России с XVIII века получает два направления: в дворянском костюме господствуют западноевропейские формы; самобытные русские формы в - народном костюме. Наряду с крестьянством городское купечество и мещане XVIII века, а отчасти и на протяжении XIX века остаются приверженцами русского платья, неохотно принимая европейские новшества. Традиционная крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством, сохраняет обработанные веками устойчивые формы, определяющие ее своеобразие, до начала XX века. И с этой точки зрения крестьянский костюм интересен, как русский национальный. Он сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приемы декора, способ ношения и многое другое.

Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Его отличает конструктивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани. Основные детали одежды кроили, перегибая полотнище вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнище складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками ( прямые,косые полики, ластовицы). Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами –малорасчленённым компактным объёмом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Когда женщина шла, костюм её сохранял свою особенность – плавную текучесть линий.

К характерным чертам также можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких одеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма. Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, обрядовая), по ней можно было судить о возрасте, семейном положении. Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров).

Цвет в крестьянской одежде.

Богатство красок русского женского народного костюма распределялось по сложившимся в отдалённые времена художественным законам. Излюбленным цветом крестьянской одежды был белый естественный цвет. Из белого холста преимущественно изготовляли рубахи, мужские штаны, женские передники. Из белых шерстяных тканей - верхнюю одежду. Распространёнными цветами были: чёрный, буро - коричневый, жёлто - оранжевый, синий. Но самым любимым праздничным цветом одежды у русских был красный. Слово «красный» в древнерусском языке понималось как «прекрасный». Когда с третьим пением петуха крестьянки спешили на луг, чтобы посмотреть, обильна ли роса на расстеленных холстах, не диск ли восходящего солнца наполнил их душу ощущением радости, полноты жизни – красным цветом.

Красный цвет в русском народном костюме существовал в таком большом разнообразии оттенков, что из них можно составить целую палитру, своеобразную цветовую симфонию. По законам цветового контраста сочность красного увеличивается на фоне зелени, придавая радостное, праздничное звучание костюму и облику крестьянки.

Многогранна была и символика красного цвета. Он был символом огня – а огонь в деревне не только тепло, но и страшные пожары, - символом радости и скорби. В лирических протяжных песнях «алый цветик» часто служил фоном грусти неразделённой любви…

В женских костюмах для сенокоса он был посланцем «красного солнца», символом его союза с землёй. В народе верили: красный цвет обладает чудесными свойствами; его связывали с плодородием. Солнце каждое утро выезжает на лошадях на небосвод. С мифологическими персонажами древних славян знакомят нас узоры вышивки, часто исполненные красной нитью на белом фоне.

История сарафана.

Пройдя длительный эволюционный путь, на русской земле сформировались два основных комплекса традиционного женского костюма: понёвный, характерный для всех южных и части западных губерний и получивший общее название южнорусского, и сарафанный, происхождение которого связано с северорусскими и центральными землями. «За семью печатями» скрыто от нас время, когда появился сарафан, ставший символом русской женской одежды. Название это не русское, а персидское и обозначает «одетый с головы до ног» и впервые в русских источниках упоминается в ХIV веке. Персидское слово «сарапай» могло означать и «почётная одежда». Но какого вида одежда скрывалась за этими семью буквами, что было в ней такого, что определило её исключительную роль в русском национальном костюме – нам неизвестно.

Воспоминания, легенды, действительность и мечта неразрывно связаны с сарафаном. Ему придают особенно большое значение старообрядцы, для которых он становится культовой женской одеждой. Термин «сарафан» первоначально с IX по XVI век обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI века этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди) одежду. Трудно обживать новые места, особенно в северном крае, но природа Севера бросала людям и блёстки удачи – поморские баркасы, полные дорогих пород рыбы, доходили даже до южной части Балтийского моря. Каждый рыбак старался привезти жене и дочкам в подарок дорогие штофные и парчовые ткани на сарафаны. За этими тканями укоренилось название «персидские». Но как бы далеко не плавали с товарами крепкие судёнышки поморов, до знойной Персии всё же им было далеко. В выборе цветов этих материй сказывалось тонкое художественное чутьё северян, воспитанное природой Севера с её скромными весенними и летними цветами, отблесками северного сияния на тёмном зимнем небе и голубеющими далями озерных вод.

Русские сарафаны были нескольких видов. К наиболее старинным относится косоклинный. В древности сарафаны шили, в основном, распашными. Другое их название – расстегай. Обычно эти сарафаны имели достаточно широкие наплечные лямки, а перёд сверху донизу застёгивался металлическими ажурными пуговицами, края обшивались позументом или «гвоздичной» тесьмой и т.д .Шились они из тёмно–синего, крашенного краской «индиго» холста, или из дорогих покупных тканей: парчи, шелка, бархата. В северных губерниях самыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотыми цветами по белой ткани. Вместе с тем, в некоторых деревнях северных губерний девушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить сарафаны из атласа или гаруса. Наиболее распространёнными в конце XIX – начале XX века были прямые сарафаны. Они кроились из полос холста, сшиваемых цилиндром и присборенные в верхней части, на узких лямках. Лямки пришивались спереди – прямо, сзади – углом. Позже появляется сарафан с лифом. В одних случаях верхняя часть его шьётся с широкими лямками и напоминает полуплатье, а в других – лямки узкие, но везде к лифу с изнанки пришивается холщёвая подоплёка. «Тут дело не простое, а с подоплёкой», - говорят о простеньком на первый взгляд, а в действительности запутанном деле со скрытой интригой. Когда- то это слово обозначало конкретный предмет, а в наши дни мы используем его переносное значение. Повседневные сарафаны выглядели скромнее, а праздничные украшались нашивками красочных лент по самому подолу, полосами вышивки на контрастном фоне. Во множестве названий сарафанов, как правило, отражался вид ткани, из которой он был сшит: «достальник», «полугумажник» (с применением покупной ткани с добавлением хлопчатобумажных нитей), «московец» (из «московского» ситца), «синюха» (из окрашенного в синий цвет домашнего холста), «дикосовый» (из кубового сине-зелёного ситца с цветочным узором), «кумашник» (из кумача).

Известный с конца XIX века русский романс «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан…» имел когда-то буквальный смысл, так как свадебные сарафаны были, как правило, красного цвета. Сарафаны –«кумашники» имели красивый подвижный силуэт и предполагали особую неспешную манеру ходьбы. Именно о женщинах в таких нарядах А.С.Пушкин писал: «А сама-то величава, выступает будто пава»…

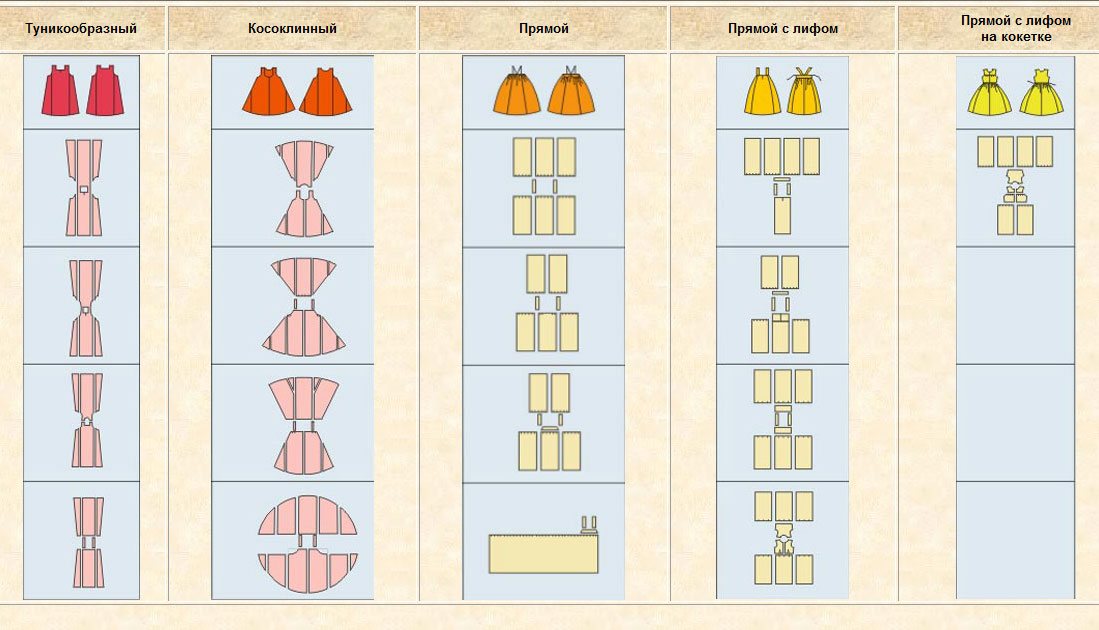

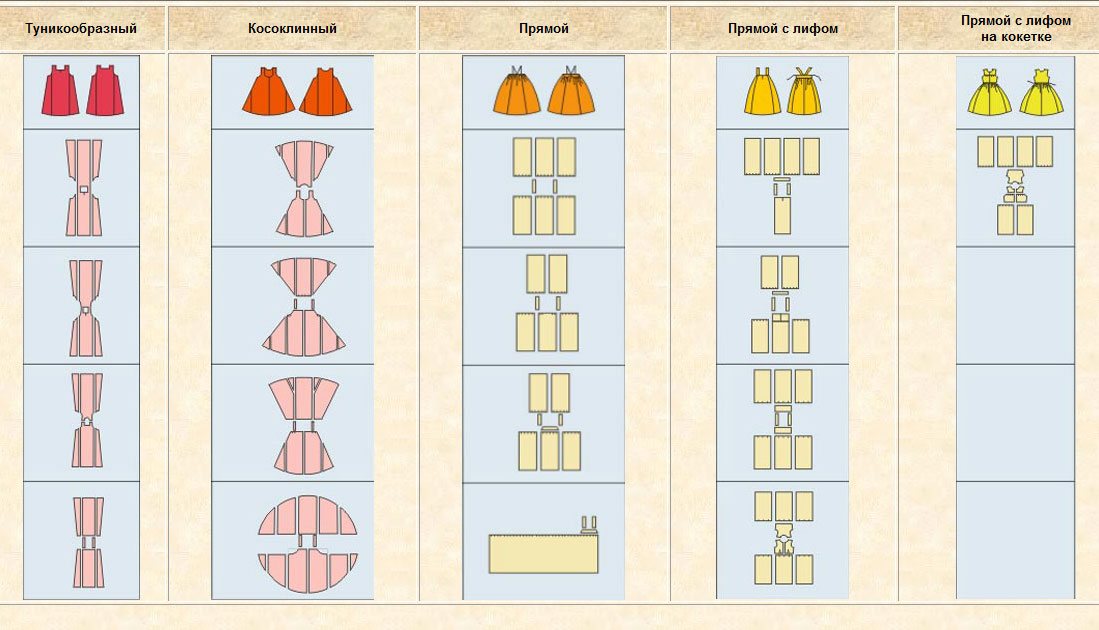

Основные виды русских сарафанов:

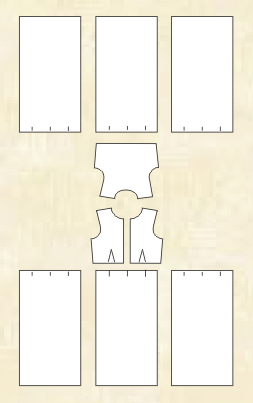

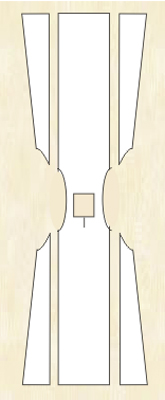

Туникообразный сарафан.

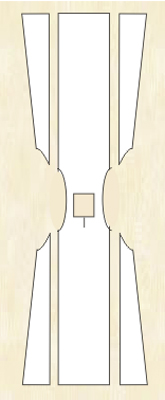

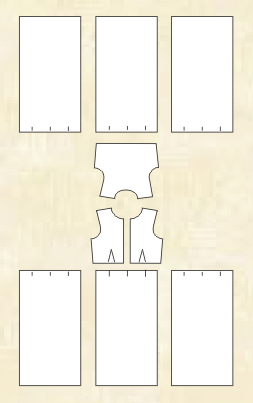

Основной признак - цельные передние и задние полотнища без среднего шва. Изначально, туникообразный глухой сарафан шился из одного куска ткани, перегнутого пополам, и образующего заднее и переднее полотнище сарафана. Бока его расширялись клиньями с подклинками или скошенными полосками ткани. В центре перегнутого полотнища делали небольшой округлый или прямоугольный вырез с неглубоким нагрудным разрезом, который застегивался на пуговицу или имел завязки. В процессе бытования, глухой туникообразный сарафан претерпел значительные изменения в крое плечевого пояса. Его начали кроить с цельными широкими лямками и небольшими овальными проймами для рук. Но переднее полотно, оставалось цельным, и это отличительная особенность глухого косоклинного сарафана или глухого туникообразного сарафана.

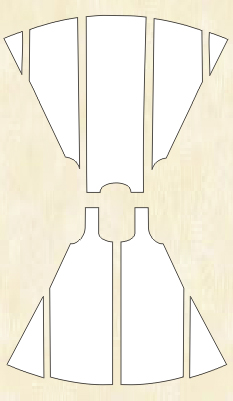

Косоклинный сарафан.

Основной их признак – два прямых полотнища спереди - распашные или со швом - и одно цельное сзади. Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. В коллекции Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника представлен наиболее архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется кумачником. Обычно сарафаны шились из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках, бретелях, соединенных сзади посредине спины.

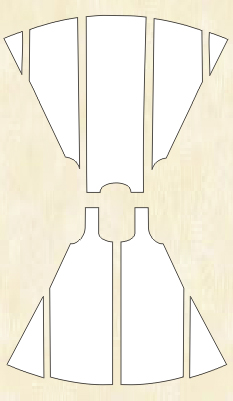

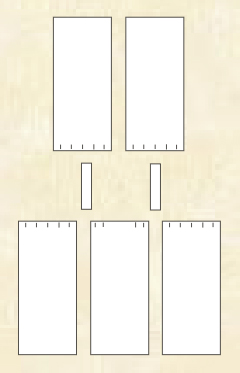

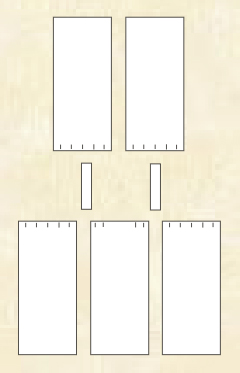

Прямой (круглый) - "Московский" сарафан.

Основной признак - "московский" сарафан шили из нескольких цельных прямых полотнищ, собранных вверху в мелкие складки или сборки. Тип сарафана - «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают длинные узкие завязки, пришитые к краю полотнища. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями. Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил в Вятском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры. В селе Невежкино (современный Белинский район) предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-воротником с разрезом посредине груди. Юбка из пяти-шести полотнищ - собиралась у пояса, иногда имела кайму из нашитых полос черного сатина. "Косоклинник" и "московец" генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами "телогреей" и "накладной шубкой".

Сарафан "с лифом".

Основной признак – наличие лифа, облегающего грудь и спину или только спину. Эта модель сарафана пришла в деревню из города, и была по существу юбкой, пришитой к лифу. Полуплатье. Основной признак - сарафан с лифом на кокетке.

Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.

В тех районах, где были распространены сарафанные комплексы, наряды с праздничными косоклинными распашными сарафанами носили мешанки, дочери и жены купцов и ремесленников в больших и уездных городах, девушки и женщины из состоятельных крестьянских семей. Несколько стилизованные «русские сарафаны», сшитые модистками, носили некоторые дворянки, шили их и специально для костюмированных балов.

Сарафаны надевали на одну или две рубахи (нижнюю и верхнюю), для создания пышной формы поддевали нижние юбки, а во второй половине XIX века и кринолины. Чаше всего сарафаны подпоясывались. Сверху на них, в зависимости от местной традиции, надевали различных фасонов душегреи, шугаи или кофты. Такие богатые костюмы обязательно венчали головные уборы: у девушек — повязки, венцы, короны, у женшин — сороки, повойники, кички, кокошники.

Завершали такие костюмы всевозможными украшениями, шалями или даже тончайшей шелковой фатой. На ноги, начиная с XVII столетия, обували искусно сделанные сапожки из яркой и тонкой кожи, а с XIX века — городские модные ботинки «полсапожки, носки лаковые».

Сарафанов нонь не носим, нам от них убыточек:

Надо восемь метров ситца. Три катушки ниточек.

Очень точно подмечено в этой задорной частушке 20-х годов прошлого века. Однако носить сарафаны после революции 1917 года перестали не из-за дороговизны: на все исконно русское не просто прошла мода, но сарафаны, поневы и старинные рубахи объявили пережитком прошлого.

Камка — тонкая шелковая, льняная, шерстяная однотонная ткань: характерная особенность камки — сочетание блестящего фона (узора) с матовым узором (фоном).

Тафта — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколько жесткой поверхностью (жесткость тафты появлялась благодаря тугой скрутке нитей ткани).

Штоф — шелковая плотная ткань с одноцветным узором.

Миткаль — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбеливания и прокрахмаливания миткаль получал название — коленкор, после набивки узора — ситец, после окрашивания в красный цвет — кумач.

Китайка — в XIX веке под этим названием подразумевалась плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения синего цвета.PS: Вот про что еще интересно будет почитать и вспомнить старое, так это про вышивку на руковах рубах и на сарафанах где она есть. Но это отдельная тема. Так что когда еще соберусь.